잠자리채 소년

변함없이 꿈을 꾸는

당신의 오늘은 안녕한가요?

나비를 잃어버린 당신에게

내일을 약속하는 이야기

너의 날갯짓, 마치 한여름 밤의 꿈

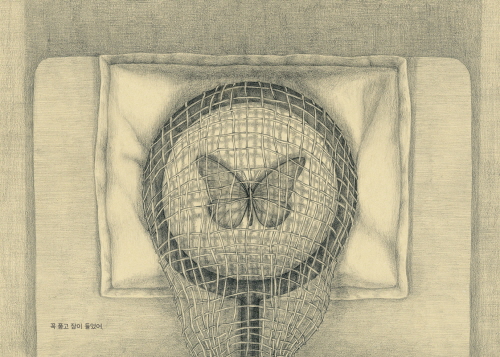

잠자리채 모양의 얼굴에, 작고 마른 몸. 그는 잠자리채 소년입니다. 소년은 아름다운 나비를 보물처럼 꼭 품고 잠에 듭니다. 그런데 다음 날 아침, 잠자리채 망 안에 죽은 듯 잠들어 있던 나비가 다시 날갯짓을 시작합니다. 나비는 자신의 날갯짓으로 잠에서 깨어나 몸을 일으킨 소년에게서 떠나더니, 이내 날아갑니다. 처음엔 홀홀 날아가며 소년을 어디론가 이끄는 듯도 하였지만, 나비에게 닿으려는 소년의 손끝에 절박함이 묻어 있는 줄도 모르고 그저 무심하게 멀어져 갑니다. 간밤에 꾼 아름다운 꿈의 여운, 소중하게 품고 있던 나비의 온기가 채 가시기도 전에 나비를 놓쳐 버린 잠자리채 소년은 그저 허망합니다. 다 잡은 줄 알았던, 떠나지 않을 줄 알았던 나비가 그를 떠났습니다. 마치 한 번도 그에게 온 적 없던 것처럼요.

내리는 비와 흐르는 구름,

채워도 채울 수 없는

이제 다시 텅 비어 버린 몸. 그런데 하필 그때 소년의 눈앞에 나타난 것은, 바로 또 다른 ‘나비’를 가진 사람이었습니다. 그의 얼굴은 소년과는 달리 뚜껑이 꼭 잠긴 유리병이어서, 소년처럼 허무하게 나비를 떠나보낼 일도 없어 보입니다. 소년의 ‘텅 빔’과 대비되는 견고한 소유 앞에, 소년은 이미 그랬던 것보다 더욱 비어 버린 것 같은 기분이 듭니다.

그래서 소년은 그 광막함을 무엇으로라도 채워 보려 합니다. 비가 내리자 소년은 생각합니다. 이 축축한 액체라도 나를 채워 줄 수 있지 않을까? 하지만 비는 구멍 사이로 스치듯 빠져나가고 소년은 그저 젖어 갈 뿐입니다. 그렇다면, 높은 산 위의 저 구름은? 하지만 구름도 역시 그저 흩어질 뿐이지요. 사실 비도, 구름도, 잠자리채 소년이 잡을 수 있는 성질의 무엇이 아닙니다. 그럼에도 손을 뻗는 소년을 바라보며 한편으론 그가 바보 같다 여길 수 있겠지만, 우리는 마음 한구석에서 알고 있습니다. 잡을 수 없는 것을 잡고 싶어하는 것, 그것은 충족될 수 없음을 알면서도 여전히 그 무엇을 갈구하는 인간 욕망의 한편이라는 것을. 우리도 살아가다 한 번쯤은 꼭 그와 같은 모습으로, 나비를 그리워하며 하릴없이 비를 맞기도, 구름에 손을 뻗어 보기도 했다는 것을요.

감당할 수 없는 욕심이

스스로를 무너뜨릴 때

그러나 결국 모든 생명에게처럼 자연물인 비와 구름에도 타고난 숙명이 있으니 그건 바로, ‘흐름’입니다. 우리 눈에 보이는 모양과 모습을 그때그때 찰나의 언어와 형식으로 붙잡아 둘 순 있겠지만, 본래 성질로서의 비는 떨어져 스며들거나 흐르거나 증발합니다. 구름도 역시, 보이지 않는 공기로 흩어지거나 눈이나 비가 되어 내리지요. 그렇게 변화하며 흐르는 것들을 속절없이 흘려보내야만 했던 잠자리채 소년은 결국, 물속까지 들어갑니다. 하지만 물속의 물고기들도 소년의 몸이 그저 조류의 일부인 듯 가뿐히 넘어 거슬러 올라갈 뿐입니다.

그러자, 잠자리채 소년이 다음으로 선택한 것은 바로 흐르지도 변하지도 않을 것만 같은 영원함의 상징, ‘바윗돌’입니다. 손에 쥘 수 없는 것들에 손을 뻗다 놓치기를 반복하며 상실감을 부풀려 오던 소년은 드디어 무언가를 손에 ‘쥘’ 수 있게 되었습니다. 그러나 소년이 돌덩이들을 닥치는 대로 집어 올리는 모습은 성취라기보다 오히려 체벌처럼 보입니다. 급기야 그 무게로 스스로 무릎이 꿇릴 만큼 무너지고 나서야, 잠자리채 소년은 스스로에게 되묻습니다. “이 빈자리는 정말, 채워질 수 있는 걸까?”

무거운 하루를 비워 내면

약속처럼 돌아오는 ‘나비’

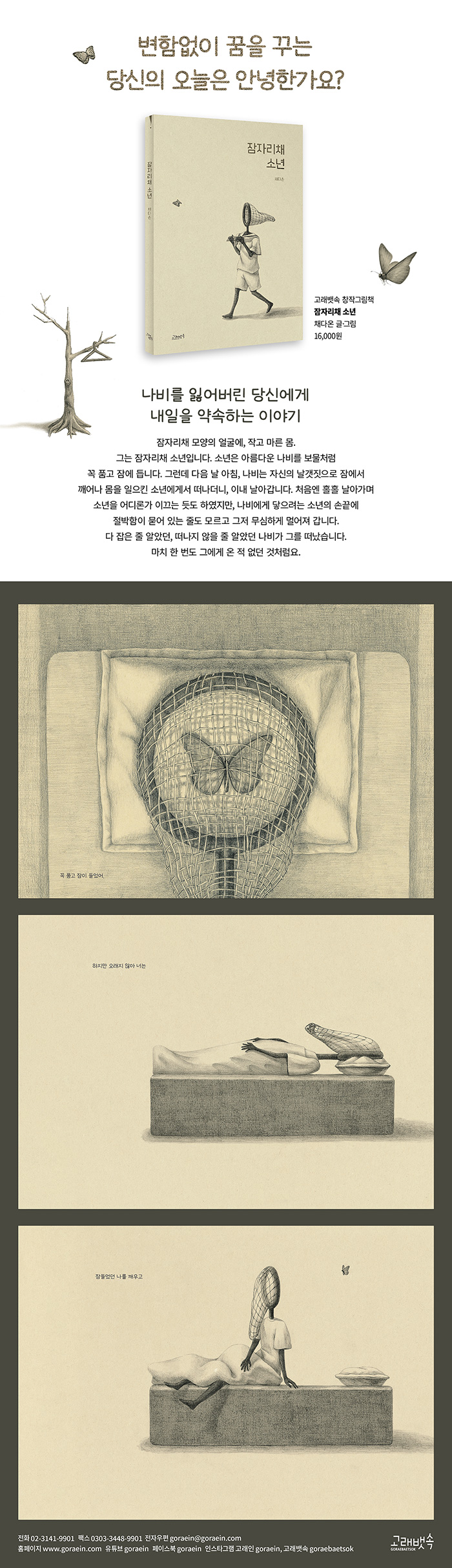

그 질문에 화답이라도 하듯 하루가 저뭅니다. 저물어 가는 하루가 소년에게, “자, 이제 충분해.”라고 속삭이는 듯합니다. 그제야 소년은 마음을 비우듯 몸도 비워 냅니다. 이제 소년은 그 어느 때보다 더, 어쩌면 나비를 품고 있었을 때보다도 더 가벼워 보입니다. 나비를 떠나보낸 뒤의 상실감도, 이어진 덧없는 욕심도, 그 과정에서 싹튼 나 자신에 대한 실망과 미움도 모두 비워 냈습니다. 잠자리채 모양의 얼굴이라 여느 인간처럼 표정을 읽을 수 없음에도, 집으로 돌아가 침대 위에 몸을 누이는 그에게서 우리는 어떤 안도의 빛이 조용하게 어리우는 것을 봅니다. 그런 그를 따라 우리의 마음도 한결 가벼워지는 것 같습니다. 고단한 하루 끝에서 잠이 드는 그와 함께 스르르, 꿈속으로 미끄러져 들어갈 듯합니다.

그때입니다. 나비가 다시 찾아온 것은. 다시는 돌아오지 않을 것처럼 떠나 버렸던 나비가, 거짓말처럼 돌아왔습니다. 그리곤 잠든 잠자리채 소년의 얼굴에 살포시 내려앉습니다. 아니, 어쩌면 우리는 이 나비가 떠났던 바로 그 나비인지 아니면 새로이 날아든 나비인지도 알 수 없습니다. 다만 중요한 건, 나비가 소년에게 다시 돌아왔다는 것입니다.

갇힌 꿈은 시들지만

열린 꿈은 스스로 빛난다

이 이야기 속의 ‘나비’는 해석에 따라 무엇이라도 될 수 있겠지만, 대표적으로 하나의 이름을 꼽을 수 있다면 그것은 바로 ‘꿈’이겠지요. 때때로 아름답도록 무심하고 무심하도록 아름다운 것, 다 잡힌 듯하다가 이내 멀어져 버리는 것. 평생을 걸쳐 우리가 닿고 싶어하고 소유하고 싶어하는 것. 그러나 잠자리채 소년과 함께 이 하루를 온전히 살아내는 동안 우리는 알게 되었습니다. 때로는 우매할 만큼 허무하고 때로는 끝도 없이 막막해 보이는 꿈을 향한 길 위에서, 우리는 어느 하나의 완벽한 ‘이상향’으로서의 꿈 그 자체를 ‘소유’할 수는 없다는 것을요. 다만 우리가 마음대로 상상하고 붙잡아 둔 모습대로의 ‘갇힌 꿈’이 아니라, 언제든 어떤 모습으로든 스스로 날갯짓하는 자유로운 꿈과 함께라면, 우리는 내 눈앞의 주어진 하루하루를 살아 있는 꿈으로 만들 수 있습니다. 흘러가는 것을 흘러가는 대로, 변해 가는 것을 변해 가는 대로 놓아주는 유연한 시선과, 감당할 수 없는 것들로 나를 채우기보단 오히려 더욱 비우고 가벼워지는 마음가짐이라면, 우리는 처음처럼 새로운 내일을 맞이할 수 있습니다.

쓸쓸한 오늘에게 바치는

고요한 희망의 인사

다음 날, 노곤한 몸으로 깊이 잠들었던 소년이 눈을 뜨게 된다면 알게 되겠지요. 막막한 오늘이 고단했을지라도, 그저 한숨 푹 자고 난 뒤에 새로이 다시 찾아올 내일을 포기하지 않는다면 우리들의 ‘나비’는 언제나, 그리고 언제까지라도, 다시 돌아온다는 것을요. 그러므로 잠자리채 소년이 닫힌 유리병이 아니라, 뚫린 그물망인 것은 진실로 다행입니다. 공기가 통하지 않고 물이 흐르지 않는 곳엔 결국 숨이 다 말라붙을 죽음만이 있지만, 공기가 통하고 물이 흐르는 곳엔 언제나 새로이 드나드는 들숨 날숨이 있기 때문입니다. 그리고 새 숨이 깃드는 자리엔 언제나, 새로운 꿈의 날갯짓을 일으켜 줄 바람도 함께 불어올 것입니다.

손을 대면 금방이라도 날개를 펄럭이며 날아오를 듯 섬세한 선을 겹겹이 쌓아 올린 채다온 작가의 그림은 마치 연약한 듯 쉬이 부서질 수 없고 흩어질 듯 견고한 꿈의 성질을 그대로 체현하고 있는 것처럼 보입니다. 겹겹의 선 안에 그림자와 무게를 지고도 중력을 거슬러 오르는 듯한 그의 그림 속에서라면, 우리도 더 자유로울 수 있을 것만 같습니다. 어제보다 오늘 더, 오늘보다 내일 더. 절박함보다 더 높은, 가벼움으로.

작가 소개

글·그림 채다온

불안의 여러 면들을 조명하는 일을 합니다.

삶과 꿈 사이를 오가며 느꼈던 일들을 모아 한 권의 책이 되었습니다.

꿈을 꾸고 다시 방황하는 많은 이들에게 이 이야기가 닿기를 바랍니다.